Itinerario lunga la strada statale 18

Era l’ estate del 1850,

allor quando (una giovane aristocratica inglese, con sua madre e

la servitù, giunse, in treno, a Nocera, a quell’epoca

ultima stazione della neonata ferrovia borbonica, per proseguire,

stavolta, in carrozza, verso la città de La Cava. Ogni anno,

fino al 1859, vi trascorreva la bella stagione, ospite della nobile

famiglia Orilla.

Nell’'incipit del suo diario, tradotto di recente in italiano

da Federico Guida, vi sono le impressioni fugaci dei paesi attraversati

dalia linea ferrata, da Napoli a Nocera de' Pagani, esattamente

quelli di cui ci occuperemo nel nostro breve itinerario, lungo la

stessa direzione: "...Scafati dove, sul Sarno, sono costruite

estese industrie cotoniere (le gloriose manifatture degli Svizzeri)

ed aziende di stamperia, che producono merce eccellente. Angri,

proprietaria del ricco duca che porta quel nome e che ha un grazioso

castello nelle vicinanze. Sua moglie, la Duchessa, virtuosa quanto

graziosa, figurava come Principessa di Centola tra le bellezze celebrate

nell 'Idler In Italy di Lady Blessington; le sue figlie oggi primeggiano

per bellezza. Poi venne Nocera dei Pagani e, cinque minuti più

tardi, Nocera propriamente detta, un [...] ricordo dei Pelasgi Sarrasti

che si dice I'abbiano fondata quando si stabilirono anticamente

sul Sarno".

Due millenni prima, gli edili Marcus Antonius e Caius Cornelius

Fuscus, proprio a Scafati,

esattamente lungo I'asse viario Nuceria-Pompeios, fecero apporre

due cippi miliari, rinvenuti sotto il basolato della moderna Strada

Statale 18, ad imperitura memoria, della ricostruzione, a loro spese,

del ponte sul fiume Sarno e della distanza di sette miglia dalla

grande Nuceria Alfaterna. Dunque a Scafati comincia il nostro breve

viaggio: possiamo scegliere tra un itinerario archeologico, con

una visita a Villa Prete, una villa rustica suburbana romana, sepolta

dall'eruzione vesuviana del 79 d. C, appartenuta a Popidio Narcisso

Maiore, oppure lasciarci attrarre dall'interminabile teoria di finestre

e balconi del Real Polverificio Borbonico. L'imponente palazzo fu

edificato, tra il 1850 ed il 1858, per volere di Ferdinando II.

Nel settembre del 1858, I'opera era compiuta: della cerimonia di

inaugurazione, resta un dipinto del pittore Giovanni Serritelli

che immortala la deviazione delle acque tumultuose del Sarno in

un nuovo corso. Maestoso e severo nelle misurate linee architettoniche,

si stagliava forse, in quel tempo, sull'orizzonte dei monti Lattari,

aperti verso Vager nucerinus. Dopo decenni di abbandono e declino,

l'edificio è finalmente in restauro, grazie al consorzio

di vari Enti ed Istituzioni.

Ritornerà presto ad occupare un posto di primo piano nel

panorama architettonico dell'Agro Nocerino-Sarnese, con la nuova

organizzazione funzionale degli ambienti quali sede museale e di

corsi di specializzazione.

Anche il Castello Doria, ad Angri,

passato di mano in mano fino alla prima meta del XVII secolo, quando

pervenne a Marcantonio Doria, ha mutato destinazione. Ceduto nel

1910, dai Princlpi da cui deriva il nome, e sede oggi della residenza

municipale. Conserva, tuttavia, l’aspetto austero e solenne

di grandioso palazzo barocco che gli aveva conferito l'architetto

Antonio Francesconi, sul finire del secolo dei Lumi. Turrito e dotato

di fossato, si affaccia su lussureggianti giardini, posti in posizione

scenografica e frontale. Ad occidente, dominano l'insigne Collegiata

di San Giovanni, i magnifici portali durazzesco-catalani e le bifore

che adornano alcune dimore patrizie delle vie del centra storico.

Sant'Egidio del Monte Albino,

posta in posizione più elevata, verso oriente, sulle propaggini

del monte Albino, si svi-luppa intorno all'antica Abbazia di Santa

Maria Maddalena in Armillis, sorta forse, in epoca alto medievale,

sui probabili resti di una domus romana tardo-repubblicana. All'interno

della chiesa, campeggiano opere pittoriche di Francesco Solimena

e di Andrea da Salerno. Nella piazzetta adiacente è collocata

da tempo immemorabile, una fontana marmorea romana, d'eta augustea,

con la personificazione del fiume Sarno, raffigurato sdraiato, tra

canne palustri. II dio regge un'anfora nella mano sinistra, da cui,

copiosa, fuoriesce l’acqua.

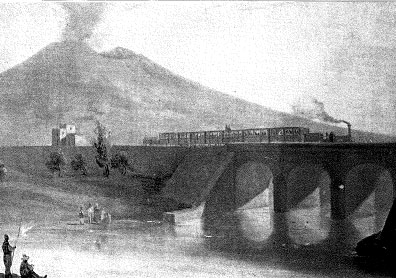

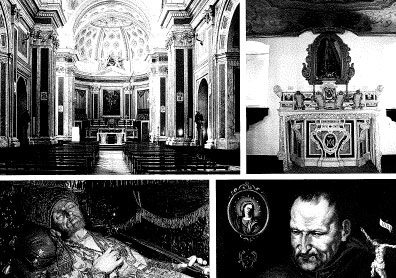

Si giunge dunque, a Pagani

dove a dominare la scena religiosa, architettonica ed antropico-culturale

è senza dubbio alcuno, il complesso di Sant'Aifonso Maria

de' Liguori, comprendente la Basilica, la casa dei Redentoristi

e l'annesso Museo Alfonsiano. Nella Basilica, d'impianto settecentesco,

si conservano le reliquie del fondatore che la ideò, su progetto

dell'architetto Cimafonte, nel 1756.

Vivissima è la festa della Madonna delle Galline che la tradizione

vuole scopritrici della tavola con I'immagine di Maria, occultata

forse temendo la furia iconoclasta dei Saraceni. Questo il racconto

leggendario; protagonisti invece, del folklore religioso sono i

tammorrari che, provenienti da tutto i'Agro e dai paesi vesuviani,

si esibiscono in balli e canti della tradizione nostrana.

L'antica strada regia, nei pressi del Convento di Santa Chiara,

si snoda a monte di Nocera

Inferiore, dove a dominare, su! versante sinistro, è

la collina del Parco, con la torre pentagonale d'impianto normanno-svevo

e il restaurato Castello Fienga, un tempo sontuosa dimora patrizia,

oggi sede istituzionale del Patto dell'Agro Nocerino Sarnese.

Presto accoglierà nuovamente anche la ricchissima collezione

archeologica omonima. L'antico castello, le cui origini non sono

chiarite in maniera esaustiva, fu uno dei baluardi del principato

longobardo di Salerno. Vero protagonista della storia cittadina

fino alle soglie del XVII secolo, fu trasformato dai duchi Carafa

in amena residenza.

Alle pendici della collina, nel 1758, su quel che rimaneva del palazzo

ducale, fu inaugurata la colossale caserma Carlo III (oggi Tofano),

autentico quartier generale militare per oltre due secoli, ora in

attesa di una nuova identità architettonica e funzionale.

Sul lato sinistro della Strada Statale 18, poco oltre il centro

cittadino, uno svincolo leggermente in pendenza, immette al borgo

di Vescovado. Connotato dal restaurato Seminario Diocesano (prestigiosa

sede degli uffici della Curia), da splendidi edifici borghesi del

XVIII secolo, evidenzia, in posizione assiale e più alta,

il campanile barocco, eretto nel 1724 su progetto di Francesco Solimena.

Da esso si accede al Palazzo Vescovile ed alla Cattedrale di San

Prisco (in origine dedicata all'Evangelista Marco).

All'interno, accanto a tele del Settecento, a dominare è,

nell'attigua Cappella del Rosario, l'affresco del Paradiso, eseguito

da Angelo e Francesco Solimena.

Ancora un miglio, verso oriente, nel cuore antico di Nocera

Superiore, si stagliano la cupola ed il cilindro della

Rotonda, ovvero il Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore.

Eretto verso la metà del VI secolo d.C. da anonime maestranze

bizantine, obliterò un grandioso complesso architettonico

d'età imperiale di cui gli scavi archeologici hanno evidenziato

frustuli di muri e pavimenti musivi policromi, sia all'esterno che

lungo il deambulatorio interno. Sono pero, le quindici preziose

colonne binate ed i capitelli compositi che sorreggono i piccoli

archivolti a lasciarci senza fiato: entrando all'alba o al tramonto,

quando i raggi solari illuminano l'alabastro ed il marmo cipollino.

I pochi affreschi mariani rimasti acquistano una nuova luce.

Secoli prima, Nuceria era stata rivale e in seguito amica dell'Urbs:

la magnificenza, ricordata dalle fonti letterarie, trova altresì,

testimonianza nel teatro ellenistico-romano di Pareti, ancora lungi

da una sistemazione completa e nella monumentale Necropoli di Pizzone.

Una "via cava" ovvero una strada battuta a triplice carreggiata

è adorna, su entrambi i lati, di grandi sepolcri funerari,

sarcofagi e tombe a bauletto databili in un arco cronologico compreso

tra II secolo a.C. e la tarda epoca imperiale.

Qui, accanto alla gens Numisia e Cornelia, vi è il cenotafio

di Quinto Lutazio Varo: un diciassettenne, rapito dalla furia delle

terribili Naiadi. Una doppia epigrafe metrica, in greco ed in latino

esorta tuttora il viandante alla sosta.

Ignara delle enormi vestigia, allora ancora sepolte, costeggiando

forse il torrente della Cavaiola, in quella stagione del 1850, la

nostra anonima scrittrice anglosassone, al tintinnio dei cavalli,

percorrendo la strada delle Calabrie lasciò la valle e salì,

superata la svolta di Camerelle, verso la città che l'avrebbe

ospitata.

|