Itinerario lungo il fiume Sarno

Tranquillo

Gaio Svetonio, ci racconta in un libro dedicato ai più famosi

retori di Roma, della presunta ascendenza divina di Marco Epidio,

maestro di Marco Antonio e di Ottaviano Augusto. Il trisavolo Epidio

noverino (o Nuncino?), precipitato a suo dire, nella fonte del fiume

Sarno, poco dopo ne riemerse invisibile e cornuto: divinizzato,

pertanto! Tra le sorgenti che ancora costituiscono il nucleo principale

del fiume Rio Santa Marina, Palazzo e Foce, è quest’ultima

che preserva il fascino, la suggestione dell’incanto e forse

del miracoloso evento nonostante le sue acque da un tempo non remoto

siano state captate.

Intorno ad essa, sono state ritrovate le più antiche testimonianze

antropiche (seconda metà del IV millennio a.C.) e di cultura

materiale, riconducibili ad un momento avanzato del Neolitico Medio

e di quello Finale. Sulla medesima area, in età ellenistica,

sorse un complesso sacro-architettonico, a testimonianza di culti

e rituali mai interrotti.

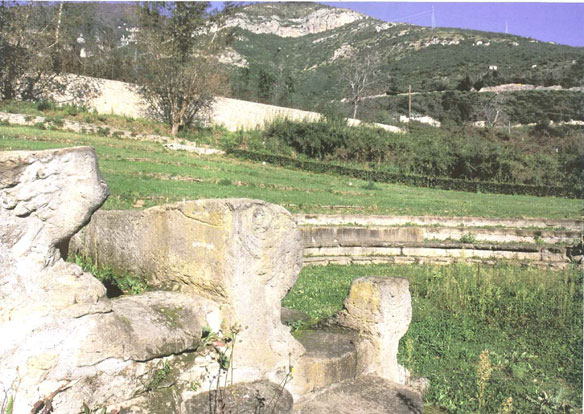

Esattamente qui, nei primi anni Sessanta del XX secolo, nel corso

di "traumatici sbancamenti edificatori" venne alla luce

un teatrino, edificato intorno al II secolo a.C; era parte integrante

del santuario, dedicato forse al Sarno, deus dei confederati nocerini,

o più verosimilmente, ad una divinità ctonia. L'edificio

scenico, piccolo gioiello d'architettura, è addossato al

dolce declivio della collina. Le inconfondibili nuances giallo ambrate

della pietra calcarea locale si confondono con il tufo grigio nocerino,

caratterizzato dagli intensi riflessi blu oltremarino degli eleganti

sedili della proedria, la zona dove prendevano posto le massime

autorità cittadine. La raffinatezza è sottolineata

dalle spalliere, raccordate ai sedili dell’ima cavea, mediante

braccioli a guisa di sfingi e di zampa leonina.

Dell'area sacra faceva parte anche un tempio non ancora individuato

e forse da ricercare alle sue spalle, considerando che tutto il

complesso si atteneva a schemi struttivi, ben noti in ambito ellenistico-romano,

ad esempio a Tivoli o a Palestrina. E’ possibile ammirare,

al momento, le eleganti statuine votive femminili e gli altri ex

voto fittili, rinvenuti in loco. Non sono più capaci, purtroppo,

decontestualizzati, di ridare al luogo ed alle sue acque lustrali,

quella arcana congiunzione con la divinità tipica dei santuari

antichi.

Se la dimensione ancestrale del deus loci ci è ignota, resta

la visione, a tutto campo, salendo sul punto più alto dello

scenografico terrazzo, sopra la cavea, della straordinaria pianura,

solcata dal grande fiume, fino al punto in cui si congiunge al Tirreno,

di fronte all'isolotto di Rovigliano.

Poco lontano, sempre a Foce, si intravede un ampio tratto del monumentale

acquedotto d'epoca augustea, edificato in forma di ponte-canale

in laterizio, adornato da nicchioni absidati. In località

Garitta, verso Palma Campania, all’ interno di una vasta necropoli

antica, è venuta alla luce, tra le altre, una stupefacente

tomba a cassa, costituita da lastre di tufo, dipinte, definita "del

guerriero", in considerazione del tema iconografico raffigurato

sulle pareti.

Come ha precisato l'archeologa Laura Rota, scopritrice della sepoltura,

è inquadrabile entro il IV secolo a.C. ed appartiene ad un

esponente dell'élite sannitica che ha dominato su un'estesa

area della Campania antica.

Oltre la vivacità delle accese cromie dal giallo al turchese,

al rosso sanguigno delle gote dei personaggi raffigurati a colpire

sono l'ingenuità e l'immediatezza compositiva.

II racconto procede, sulle quattro lastre dipinte, per sequenze

diacroniche. Alla scena del ritorno di un cavaliere di giovane età,

dalla chioma scura, si alterna, sulla parete di fronte, una donna

coronata, dai tratti alteri, assisa su un carro: due uomini la precedono

a formare il corteo funebre; l'uno è retrospiciente, l'altro

sostiene la coda del cavallo di un ulteriore guerriero, avanzato

negli anni, (con molta probabilità, il defunto, nel momento

estremo del trapasso), posto sulla lastra più breve. Sul

versante opposto, una ghirlanda. E, tra le figure, melograni, simboli

naturali e sacri della continuità della vita: l'unità

che contiene il molteplice.

Attualmente, la tomba e tutto il corredo sono in fase di restauro,

per trovare, successivamente, una nuova collocazio-ne a Palazzo

Capua, nel centro storico del paese. Stupendo edificio settecentesco

ospiterà il Museo della Valle del Sarno. Presto saranno esposti

i manufatti della cultura materiale delle 1500 e più tombe,

finora rinvenute, tra Sarno, San Valentino Torio

e San Marzano.

Seguendo il lento deflusso delle acque del fiume, verso la valle

che porta il suo nome, e lungo le sponde, si insediarono i primi

abitanti (i Sarrasti della tradizione remota). Lo scrittore romano

Servio, nel descriverli, si basa su quanto Conone, un suo predecessore,

aveva riferito: "... Alcuni Pelasgi ed altri usciti dal Peloponneso

giunsero in quel luogo d'Italia, che non aveva alcun nome prima,

e diedero il nome di Sarno al fiume presso il quale abitarono, dalla

denominazione della loro patria, e chiamarono se stessi Sarrasti...".

Mitici o reali, lottarono e convissero con due grandi forze della

natura, il Vesuvio ed il Sarno, senza soluzione di continuità,

nonostante a fasi alterne, si siano inurbati in piccoli o grandi

centri, Nuceria ad esempio, in posizione più centrale, nella

grande pianura. Rinvenimenti di resti di capanne dell'età

del bronzo a Poggiomarino, nei pressi del fiume, testimoniano la

specularità della vita rispetto al culto del defunto, abbondantemente

attestato in tutti i centri sorti sulle sue rive.

San Valentino Torio,

per usare le parole di Marisa de' Spagnolis, "... ha topograficamente

l'aspetto di un ventaglio aperto, la cui base è costituita

dal tracciato del Fosso Imperatore, affluente del Sarno e la cui

parte curvilinea è formata dal percorso del celebre fiume

nella sua parte iniziale. Questa configurazione geografica doveva

esistere anche anticamente e, pertanto... aveva la caratteristica

di essere completamente delimitato da corsi d'acqua".

II territorio è contraddistinto da grandi necropoli riconducibili

alla "cultura delle tombe a fossa". Si inquadrano cro-nologicamente,

tra il IX ed il VI secolo a.C. relative cioè all'età

del Ferro, al periodo orientalizzante ed all'epoca arcaica. Le più

antiche deposizioni (metà IX-primo quarto VIII secolo a.C.)

evidenziano corredi talora uniformi sia per la sfera femminile che

maschile. In queste ultime compaiono, nelle più sontuose,

armi, fibule di bronzo, askoi, tazze, scodelle monoansate ed olle

fittili, mentre si differenziano, nel periodo successivo, le deposizioni

femminili, caratterizzate da oggetti legati all'ornamento personale

ed alle attività muliebri.

Le tombe arcaiche denotano la comparsa dei vasi di bucchero e la

presenza di ceramica di produzione locale, con un'enorme ricchezza

di reperti metallici. Due altari in muratura, eretti l'uno accanto

all'altro, in campagna, recentemente scoperti, costituiscono una

importantissima testimonianza d'epoca romana. Sono pertinenti, con

molta probabilità ad un luogo di culto, interrato dall'attività

eruttiva del 79 d.C. Interessanti sono altresì, i resti di

una villa rustica, impiantata nel corso del I secolo a.C. Ampliata

successivamente all'eruzione vesuviana che seppellì Pompei,

Ercolano, Oplonti etc., fu ancora attiva a lungo.

II Fosso Imperatore, separa

San Valentino Torio da San Marzano che ad occidente,

è attraversata dal Sarno. Proseguendo tra le cannucce palustri,

i salici e le tife, che, tenaci, resistono lungo i bordi, si incontrano

le gallinelle d'acqua e le folaghe, insieme a domestiche anatre.

Questi ultimi radi (remoti?) angoli costituiscono la spinta e la

sfida a ridare al fiume l'identità a lungo negata. L'istituzione

del Parco Regionale del Fiume Sarno costituisce il passo preliminare

per il processo di "sviluppo della risorsa ambiente",

uno dei progetti strategici di primo piano del Patto Territoriale

per l'Occupazione delI'Agro Nocerino Sarnese.

Esattamente a San Marzano è stato individuato parte di un

argine antico del fiume, sepolto dall'eruzione si è delimitato

ad oriente, un ulteriore tratto del tracciato, di epoca romana.

Almeno fino a Scafati, come dimostrato dai rinvenimenti che attestano

la presenza del Pons Sarni, il fiume ha man-tenuto inalterati per

molto tempo il corso e l'assetto. Mutata la portata d'acqua, da

tempo non è più navigabile. Eppure il geografo greco

Strabone, a proposito di Pompei, la ricorda "... presso il

fiume Sarno che accetta e spedisce merci...".

Restano gli affreschi della Casa del Larario del Sarno a mostrare

una barca colma di derrate, tirata innanzi da due asini, mentre

il fiume, nelle spoglie di un dio, profonde acqua da un'anfora.

Ebbene, esso ha regolato, anche a San Marzano, come in tutti i centri

della piana, il ciclo vitale, testimoniato dalle necropoli rinvenute

nel territorio. Fossakultur anche qui.

Un repertorio ceramico però, più modesto. Consta di

poche forme reiterate, associate spesso ad imitazioni di prodotti

greci ed inoltre, a vaghi di collane d'ambra, di faience e di pasta

vitrea.

Nelle vetrine dell'Antiquarium, annesso al Palazzo di Città,

sobrio edificio della seconda meta del XIX secolo, erano esposte,

fino a qualche tempo fa, ancorette pissidi, provenienti da alcune

deposizioni scavate negli ultimi anni.

Più a valle , a Scafati, il Sarno lambirà, secoli

dopo la protostoria, ville rustiche di grandi estensioni che facevano

parte del suburbio orientale di Pompei, connotando fino ai giorni

nostri la vocazione prettamente agricola di tutta la Valle. Nella

feracità della terra e nella coltura del pomodoro, all’inizio

del Novecento vi è stato nuovo impulso economico con la creazione

di un polo conserviero tuttora elemento portante di sviluppo.

Dove oggi insiste il moderno centro cittadino venne costruito in

età antica, il Pons Sarni, situato sulla Nuceria-Pompeios,

la grande arteria viaria tra le due famose città dell’antichità.

|